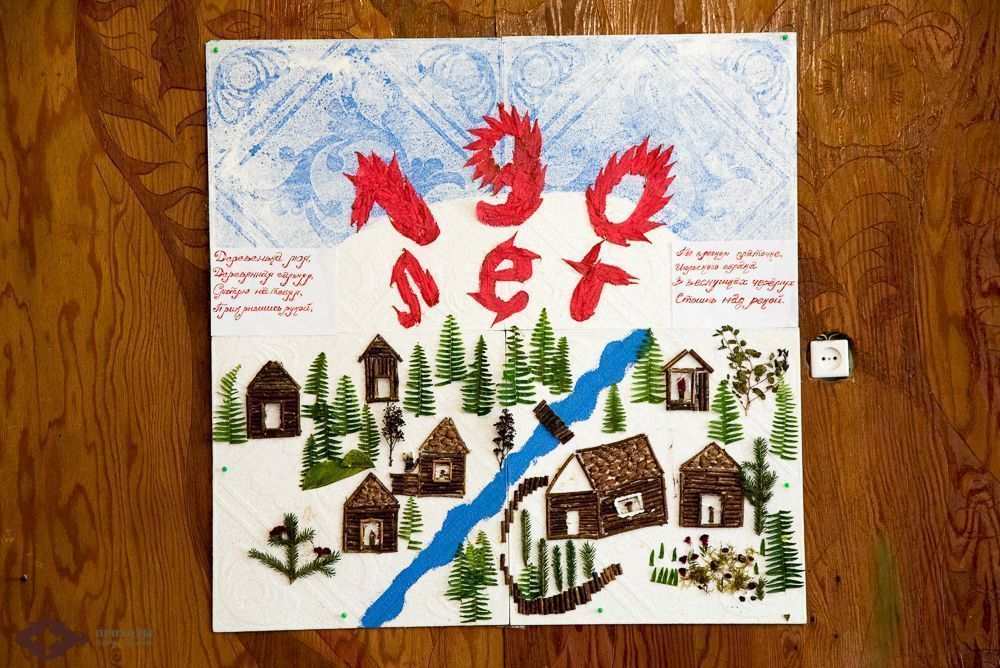

Село Мыюта находится на одном из самых прямых мест Чуйского тракта. Мы приехали туда в субботний праздничный день, когда отмечалось 190-летие села, а поэтому с раннего утра здесь звучал колокольный звон, и в сельском Михаило-Архангельском храме служилась Божественная литургия. Ее возглавил епископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат.

Мыюта – третий миссионерский стан. Основан он был архимандритом Макарием (Глухаревым) в небольшой, зажатой со всех сторон горами долине. Место очень красивое: от подножия гор вдоль села течет бурная речушка Сема, впадающая в главную реку Алтая Катунь, а за ней далеко в горы уходит лес. Говорят, в этом году было много грибов и ягод – даже земляникой и лесной клубникой удалось не только полакомиться, но и на зиму запастись, да и кедровая шишка уродилась.

Видимо, из-за гористого характера местности не все средства современной цивилизации здесь приживаются. К примеру, не берет мобильная связь, зато проведена стационарная телефонная сеть, есть и интернет.

Население в селе сегодня достаточно пестрое: здесь издавна живут как русские, так и алтайцы, довольно много смешанных браков; заметны на улице молодые лица, много детей. Правда, молодежь – это, главным образом, приехавшие на выходные из интерната учащиеся, ведь в селе есть только школа-девятилетка. Вот и у старосты села (такая административная единица появилась только в этом году) Галины Александровны Федоровой тоже младшая дочка из Горно-Алтайска, где заканчивает одиннадцатый класс, на праздник с подружками приехала. Ведь вечером обещают дискотеку.

Галина Александровна – не только первая староста в селе Мыюта, она еще и первый социальный работник здесь, на этом посту трудится уже одиннадцать лет. О своей новой работе говорит кратко: «Вся общественная работа – на мне, вот и организация этого праздника – вся на мне. Потом будет День пожилого человека, тоже будем чествовать наших жителей, ведь у нас 22 человека – это дети войны, еще есть два труженика тыла, а вот ветеранов войны уже не осталось».

Спрашиваю, много ли народу собралось на юбилей села. «Уже третий казан плова доедаем», – отвечает весело.

На протяжении всего дня проезжающих по тракту встречают нарядно украшенные шарами и флагами дома селян, громкая бравурная музыка, и… аппетитный аромат мяса из дымящихся казанов, который разносится далеко окрест. И всех, кто заглянул сюда на огонек, без лишних расспросов приглашают пройти в клуб, где сразу усаживают за стол. От предложенных угощений невозможно отказаться – уж очень заманчиво выглядят и пышные караваи хлеба, и большие куски горячего мяса, и разнообразные блюда со сладкими лакомствами.

Во дворе местные жители – мужчины и женщины – дружно суетятся над праздничным обедом. В больших казанах готовятся плов и кочо – так по-местному называется бульон с кусками баранины. Хотя, как мы заметили, разделение труда здесь все-таки есть: мужчины, в основном, хлопочут над казанами, а женщины, вооружившись половниками, раскладывают съестное на блюда, разносят по столам, убирают посуду.

Неожиданно наш вопрос о том, кто сюда приехал первым, – русские или алтайцы, вызвал спор, разделив собравшееся у костра местное население. Одни не сомневались, что первыми поселились алтайцы, мол, раньше вообще здесь аил был. Другие, горячась, уверяли в обратном. «Да, ты чё? Ничего не читал что ли? Русские село построили, оно даже вперед Шебалино появилось… Потом уже здесь поселились алтайцы», – стояла на своем одна из «поварих».

А сейчас кого здесь больше? – спрашиваю.

– Всех, – хором ответили столпившиеся у стола с готовкой женщины и дружно рассмеялись.

Всех – значит и алтайцев, и русских. Хотя, как мне показалось, алтайцев на празднике было все-таки больше… Староста села разъяснила обстановку: суббота у них в совхозе, где в большинстве своем трудятся местные, – это рабочий день. Совхоз теперь принадлежит частному лицу, поэтому выходных не бывает. Вот и сегодня многие пока на работе, возможно, попозже присоединятся.

А еще она рассказала о том, что к юбилею провели конкурс на лучшую усадьбу под названием «Образцовое содержание придомовой территории и ведение личного подсобного хозяйства – 2016». Участников было тридцать четыре, пять из них стали победителями. Им вручили памятные подарки: красивые вазы, посуду, сувениры.

Галина Александровна с радостью сообщила, что в числе победителей – и семья ее старшей дочери Марии. Она многодетная, мать троих детей, старшая ее дочка – третьеклассница, а младшим, двойняшкам мальчику и девочке – по шесть лет. Все вместе проживают в доме родителей мужа, вместе ведут хозяйство – у них большой огород, есть скотина.

Сама Галина Александровна переехала в Мыюту к мужу из районного центра Шебалино, оно всего в нескольких километрах отсюда. Рассказывает, что жить ей здесь очень нравится. Когда-то Мыюта была очень большим и богатым селом, где даже красивые двухэтажные дома стояли, а численность населения к 14-му году XX века составляла 3072 человека. Был свой маслодельный завод, несколько мельниц, свое волостное управление, кредиторское товарищество, потребительская лавка. Располагалась здесь и ямщицкая станция, где менялись почтовые лошади. В 1920 году волость была упразднена, и уже к 1926 году в Мыюте осталось всего 148 хозяйств, в которых проживало 665 человек. В настоящее время число хозяйств осталось прежним, только проживает в них всего 400 человек.

А куда же все это подевалось?

– Люди уезжали кто куда, и в соседние села тоже, а дома разбирали и с собой увозили. Здесь у нас сохранились могилы основателей села – семьи Постниковых, – сообщила Галина Александровна.

Могилы эти находятся рядом с церковью Архангела Михаила, которая была построена всего девять лет назад. Настоятель храма – отец Роман Бородин, молодой священник, ему 24 года. После третьего курса женился, был рукоположен и сейчас доучивается в Барнаульской семинарии заочно. Недавно он стал отцом – дочке несколько месяцев. Это уже третье его место служения, первые два были в Барнауле.

В Мыюте ему помогает Тамара Иннокентьевна Аргокова – коренная жительница села, сама русская, муж – алтаец, всю жизнь отработал трактористом в совхозе; теперь оба они на заслуженном отдыхе. Тамара Иннокентьевна – известная на селе мастерица-рукодельница: шьет, вяжет, вышивает. И по совместительству присматривает за храмом, говорит, что здесь она типа старосты. А батюшка-настоятель живет в другом селе, ведь он один на несколько приходов.

– Очень трудно ему приходится. Он еще молодой, только начал служить, – сочувствует Тамара Иннокентьевна. – До него у нас много батюшек было…

А сколько батюшек у вас за девять лет сменилось?

– Много (улыбается). Ой, вот кто… Отец Павел, у него большая семья – восемь человек детей, сейчас его владыка перевел в Горно-Алтайск. Еще был отец Вадим, два отца Сергия.

А почему меняются?

– Отца Павла сначала в Кош-Агач перевели на укрепление веры. До этого там служил отец Вадим. У них – как на войне: пришел приказ идти «на Запад…» – с улыбкой говорит Тамара Иннокентьевна.

А как живет приход?

– На крещение приходят, и венчание у нас бывает здесь, а потом… Работать надо с людьми, ведь разрушили-то быстро. Но все равно собираемся.

Рады, что храм есть у вас?

– Очень, очень рады – благодать Господня спустилась. Если храм есть в селе, большая Божия благодать! Вот сегодня большая служба была, владыка приехал, семь человек исповедовались и причастились.

Для вашего села это много?

– Да, ведь к причастию надо готовиться: молиться, не кушать. Маленьких причащают. И, что характерно, детки приходят и стоят; конечно, не мешало бы и некоторым бабушкам прийти.

На приходе имеется музей истории села и храма, помещение выполнено в виде алтайского аила.

– Наша церковь поставлен на месте старого храма, а из того, который был возведен в 1873 году, построили клуб, – знакомит с экспозицией Тамара Иннокентьевна.

Он тоже был во имя Архангела Михаила?

– Да. Наше село было центральное, и из всех окрестных сел съезжались к нам в храм. Но потом пришло такое время, 1927 год и… Но вот барнаульские и новосибирские археологи приехали, сделали раскопки, и на старом фундаменте иерей Павел Тайченачев при помощи благотворителей построил этот наш храмик. Со стороны алтаря находятся захоронения священников, которые здесь служили, – и это все обновили. Отец Владимир Постников вместе с сыном Василием здесь служили, – показывает на старинные фотографии Тамара Иннокентьевна и от себя дополняет. – Их потомки с Новосибирска приезжают и помогают во всем абсолютно: сделали небольшой ремонт, теперь деньги дают на крышу – ее утеплять надо, с дровами помогают, иначе нам не выжить.

Староста Галина Александровна Федорова пришла за нами и согласилась вместе с Тамарой Иннокентьевной сфотографироваться, хотя сначала застеснялась, что в брюках сегодня, и, как бы оправдываясь, сказала, что вообще-то она верующая, в храм ходит. Потом пошла провожать нас, дорогой попросила переслать ссылку нашего портала «Приходы» на ее электронный адрес, который оставила в моей записной книжке.

Один из местных жителей, сидя на корточках поодаль от храма, внимательно наблюдал за всем происходящим. А когда мы выдвинулись к машине, его маленькая беленькая собачонка с тявканьем бросилась следом. «Это у Вас лайка настоящая?» – спрашиваю. – «Не, маленько нечистая», – бесхитростно отвечает хозяин и, улыбаясь, долго смотрит нам вслед.

Распрощавшись с гостеприимными мыютинцами, мы едем знакомиться с епархией дальше. Поговорить с отцом Романом удалось уже на другом приходе, в селе Черга, куда он срочно уехал по требам – на венчание и крещение местных жителей, которые были запланированы заранее.

Это сколько приходов Вы окормляете? – интересуюсь у иерея.

– Три прихода: в Мыюте, в Шебалино – храм Успения Пресвятой Богородицы, в Черге – Покровская церковь. В ближайшее время планируется строительство еще двух храмов и одной часовни. Часовня построена в селе Арбайта, недалеко от Шебалино, там всего 60 человек проживает. В селе Камлак, вы проезжали – оно тоже по Чуйскому тракту – когда-то храм был в честь Сретения Господня.

А новый?

– Тоже Сретенский будет. И собираемся в Усть-Черге строить храм Александра Невского; там сейчас молитвенный дом.

Получается, пять приходов? А как складывается их жизнь?

– Будет пять. Жизнь складывается нормально – единственное, в Мыюте совсем мало прихожан ходит в храм. Ну, а в Шебалино и в Черге видно, что люди нуждаются в том, чтобы освятить себя молитвой и пребывать рядом с Господом, – поясняет отец Роман.

Анна ПАНИНА

Фото Сергея ПЕТРОВА

Публикация подготовлена в рамках проекта, получившего грант Международного конкурса «Православная инициатива 2016-2017»