Крутой серпантин среди моря голубых сопок, шаткие, давно лишившиеся перил деревянные мостики через бурные горные речушки, головокружительные подъемы и спуски с внезапными поворотами под 90 градусов, россыпи гравия с парой глубоких выемок от колес грузовых машин – все это называется дорогами, пронизывающими вдоль и поперек Николаевское викариатство. Да, наверное, странно начинать рассказ с дорожной обстановки, но именно она вкупе суровой дальневосточной природой больше всего влияет на атмосферу и жизнь на отдаленном кусочке Дальнего Востока, где и находится описываемое викариатство.

Зигзаги истории

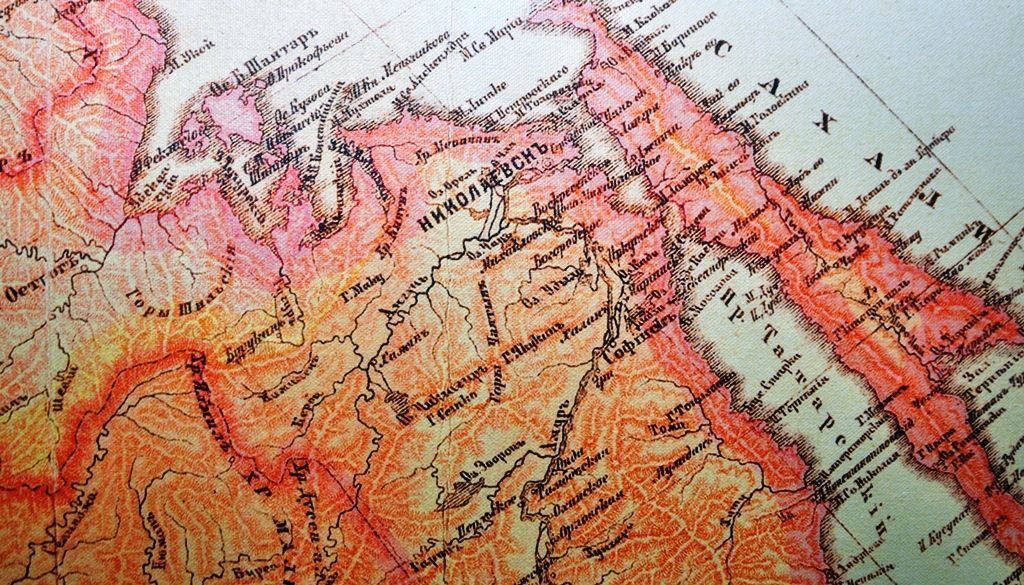

Николаевское викариатство – самое обширное и занимает значительную часть территории Хабаровского края – 443 326, 9 км². Но, несмотря на огромную площадь, действующие храмы есть только в крупных населенных пунктах. Центральный находится в городе Николаевске-на-Амуре. Нельзя рассказать о Православии на Дальнем Востоке, не коснувшись истории этого, когда-то великого, богатого историей города.

В годы расцвета Николаевск-на-Амуре именовали «патриархом городов дальневосточных». Пост, основанный в 1850 году мореплавателем Геннадием Невельским и состоявший из одной якутской избы – конусообразного шалаша из жердей, обтянутого берестой, уже через шесть лет превратился в крупнейший морской порт на Дальнем Востоке.

В середине XIX века в городе, названном во имя, наверное, самого известного и горячо любимого в России святого – святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, появился первый храм, заложенный просветителем Дальнего Востока святителем Иннокентием (Вениаминовым), первым Приамурским архиереем.

После перенесения в 1870 году главного порта в более удобно расположенный Владивосток, а столицы Приморской области – в Хабаровку, бывшая столица Дальнего Востока начала угасать, пока в конце восьмидесятых годов XIX столетия вдруг не были открыты золотые месторождения. Так Николаевск-на-Амуре станет центром золотодобычи, а чуть позже – рыбной промышленности и кораблестроения. Рыбный промысел станет целой отраслью хозяйства и до наших дней останется самым востребованным занятием среди местного населения.

К сожалению, вновь возродившемуся городу неизгладимую кровавую рану нанесет сначала японская интервенция в 1918 году, а затем отряд «красных партизан» под командованием Якова Тряпицына. «Трудами» последнего город будет сожжен дотла, а население большей частью, перебито и изгнано. Согласно следственным данным, в результате учиненных «партизанами» пожаров из 4000 домов в городе уцелело не более ста.

Но на этих страшных страницах в истории бывшего города-патриарха Дальнего Востока появятся и свои мученики и исповедники. Так, отряд Тряпицына, состоявший в большинстве своем из бывших уголовников и беглых каторжников, зимой 1919 года ворвется в дом приамурского священника Филиппа Распопова (служившего ранее в 1906-1912 годах диаконом в Никольском соборе Николаевска-на-Амуре). Среди ночи священнослужителя на глазах матушки и маленьких детей в одной сорочке вытащат на улицу, будут долго мучить и избивать, а затем утопят в ледяной проруби реки Амур недалеко от села Троицкое. Мученическую кончину за Христа примет и полковой священник Рафаил Воецкий…

После того, как руками «красных партизан» город был практически сметен с лица земли, а пожар превратил в пепел почти все фотографии и записи о Николаевске-на-Амуре, оказалось, что на Нижнем Амуре не только не сохранилось ни одного старинного храма, но и из сведений о них до наших дней дошли лишь малые крупицы.

Сейчас Николаевск-на-Амуре – это провинциальный, тихий, уютный и спокойный, утопающий летом в зелени, а зимой в сугробах провинциальный городок. Центр Николаевского района. Забыла упомянуть, что расположен он на левом берегу Амура, а потому добраться туда с «большой земли» нелегко. «Дорога жизни», соединяющая Николаевск и Хабаровск и описанная мною в самом начале рассказа, подвластна разве что хорошо экипированному джипу или «патролу». И то не в любое время года. В зимний период обильные снегопады вкупе со жгучими ветрами могут сделать ее практически непроходимой, а летом резко поднявшийся на Амуре шторм прервет возможность паромной переправы. Как говорят, кто в море не бывал, тот Богу не молился – что-то похожее можно написать и про езду по трассе Хабаровск – Николаевск-на-Амуре.

Из-за непогоды также же могут отменить самолет, и тогда на некоторое время город может стать совсем недоступным для «внешнего мира». А уж про отдаленные поселки я вообще умолчу. В общем, климат в Николаевском викариатстве недаром приравнен к условиям Крайнего Севера. Зимой первые этажи в Николаевске заметает под самые крыши. Из-за этого дети, живущие в частном секторе города, временами радостно пропускают школу: трактор не прошел – дороги не было. Что, впрочем, не мешает им в этот же день чудесно проводить время, ныряя с крыши родного дома в сугроб, прорывая снежные тоннели и сражаясь в снежки с соседскими ребятами, которые тоже не смогли в этот день добраться до образовательного учреждения.

Кстати, весной, когда это снежное великолепие начинает таять, некоторые дороги становится невозможно перейти даже в резиновых сапогах – на улицах появляются импровизированные деревянные мостики, а у родителей учеников – новая сезонная головная боль. Пускание корабликов по таким ручьям, а также измерение луж и нахождение наиболее глубокой – любимое весеннее развлечение маленьких детей.

Когда миссионеры молятся Богу

В Николаевском викариатстве есть поселения, до которых можно доехать только по разбитой вдрызг дороге, есть те, которые доступны только в определенное время года. Есть иные, в которые добраться можно только по реке или на маленьком самолете-«кукурузнике». Во времена, когда викариатства еще не было, а существовало Николаевское благочиние, настоятелем Никольского храма и благочинным округа был протоиерей Олег Хуторской – ныне секретарь Хабаровской епархии и настоятель Иннокентьевского храма Хабаровска.

Однажды была организована очередная миссионерская поездка в село Нижнее Пронге, расположенное на берегу Амурского лимана, в 59 километрах от районного центра.

«Пригласила нас туда рыболовецкая артель. Обычной дороги туда нет, добраться можно только по Амуру, более того, пройти напрямую нельзя – частые отмели и скопления водорослей делают путь к селу труднодоступным. Прибавь к тому возможный внезапный шторм и ширину реки в этом месте примерно 28 км, и ты поймешь, почему священнослужители – гости там не столь частые, а о Православии проживающие там люди знают совсем немного», – вспоминает отец Олег.

Впрочем, это не помешало искренне заинтересоваться Православием, как только они увидели столь редкого в их краях священнослужителя. В тот приезд освящалась школа села Пронге, проводилась огласительная беседа. Все желающие могли услышать ответы на вопросы о вере и покреститься. Желающих было немало, особенно детей. Потом на машине членов экспедиции отвезли через сопку в другой поселок, где осталось всего три дома, и под вечер вернули духовных лиц на базу в артель, планируя возвращаться в Николаевск.

Но планы нарушил сильный ветер. «Как только мы вышли за мыс, нас с головой накрывало волной раза четыре. Вымокли до нитки. Мой провожатый – руководитель артели – протянул мне жилет. Помню, я сначала, пытаясь бравировать, даже стал отказываться, но потом благоразумие победило, – вспоминает священник. – Когда я увидел, что мой спутник, можно сказать, родившийся и живущий на реке, тоже натягивает жилет, я понял, что дело совсем плохо. Под полом лодки уже немало скопилось воды. Она спустилась в нос, и на очередной волне мы должны были, как подводная лодка, уйти под воду, но рулевой сумел развернуться».

– Нам удалось уйти за мыс, включить насос, откачать воду. На берегу мы разделись, отжались, немного обсушились. О возвращении в Пронге не могло быть и речи – из-за сильного ветра и волн к пирсу было не подойти. Я тихонько молился и уже морально настраивался провести ночь в «походных условиях» на берегу, как внезапно ветер стал стихать, появился просвет. Нам удалось-таки в него проскочить и уплыть на Николаевск. Воистину, кто в море не бывал, тот Богу не молился…

В запасе каждого священника Николаевского викариатства найдется десяток подобных историй.

Сильный дух

Священник Андрей Болсун, служащий в поселке Чумикан, также окормляет село Удское и добирается туда зимой на снегоходе «Буран». А по-другому туда и не попасть. Батюшка ни на что не жалуется, по-хозяйски решает все вопросы: «Нет времени ждать, пока кто-то придет и нас спасет, с Божией помощью разберемся». Жизнь Николаевского викариатства пестрит такими подвижниками. Жаль, что рядом с ними обычно нет летописца, который бы просто и без прикрас зафиксировал их суровые будни.

Про кого еще стоит еще обязательно написать, рассказывая про жизнь на Дальнем Востоке, так это про людей. Образ хмурых, замкнутых, суровых и выносливых дальневосточников, живущих бок о бок с мохнатыми обителями тайги и выходящих в лютые шторма на рыбалку, чтобы прокормить семью, презирающих лютые холода и умеющих выживать в невероятных условиях, известен, наверное, всей России. Но этот образ был бы не полным, если не рассказать об их внутренних качествах.

Люди сильные и волевые, скупые на слова, в большинстве своем они очень простые, заботливые, отзывчивые и трудолюбивые. Можно, уезжая в отпуск, с легкостью попросить соседку по даче присмотреть за огородом или знакомую – приглядеть за пожилой бабушкой. И большинство из них согласится «по-соседски» помочь в такой ситуации. Что удивительно, им и в голову им не придет, что они делают что-то особенное – «служат ближнему» или что-то в этом роде. Они просто сделали то, о чем их попросили, и забыли – дело житейское, друг другу надо помогать.

Так что главное богатство Дальнего Востока – люди, как бы банально это ни звучало. А не рыба, не икра, не золото.

Любовь КУТУЗОВА

Фото Марины Шабаловой

и из архива протоиерея Олега Хуторского

Публикация подготовлена в рамках проекта, получившего грант Международного конкурса «Православная инициатива 2016-2017»