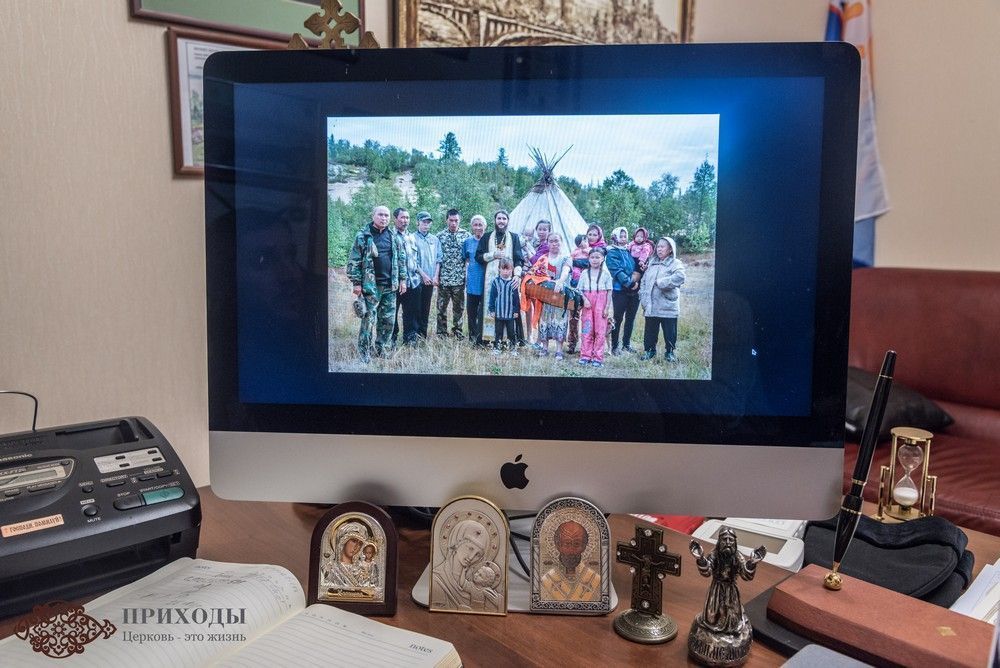

Если первое название можно найти на картах Ямало-Ненецкого автономного округа, то остальные, как и еще десятки других, вам нигде не встретятся – это названия стойбищ коренных народов Ямала. Но их отлично знает священник из Надыма Андрей Калугин; более десяти лет он совершает по пять поездок в год по отдаленным кочевьям на территории Салехардской епархии, где подобно миссионерам XVII века крестит по 100 человек.

– Как-то выступаю перед народом на стойбище, они слушают внимательно, тишина полная. Через час спрашиваю: «Я понятно объясняю? Есть вопросы?» В ответ молчат, но так же внимательно и даже благоговейно смотрят. Еще через час повторяю вопрос, и тут переводчик говорит: «Они по-русски не понимают», – с улыбкой вспоминает отец Андрей забавные случаи из своих путешествий.

И как же дальше события развивались?

– Через переводчика объяснил. А с ними легко. Понятие ангелов подобно их представлениям о духах хороших и злых. И они просят их крестить, крестятся целыми поселениями. Беседа проходила почти до 12 ночи. На встрече в первый день присутствовало около 70-80 человек. Молва быстро разлетелась по тундре, и ночью еще подъехали. Крестилось около ста человек. Был январь месяц. Мороз стоял под -40°C.

Отец Андрей, а Вы язык их знаете? На богослужениях используются молитвы на языках коренных народов? Недавно на ненецком Евангелие от Иоанна издано.

– Да, пробовал вводить, но решил использовать только русский. Дело в том, что даже в соседних чумах может быть разное произношение, и потому возможны недоразумения. А они очень обидчивые бывают. Поэтому службы проводим на церковнославянском, и они уже привыкли. И потом, у нас же живут и ненцы, и ханты, и коми-зыряне, и селькупы.

У епархии есть свой транспорт? Корабли миссионерские, снегоходы, вертолеты? Как Вы добираетесь до кочевий?

– Летом на лодках, зимой на снегоходах. В аренду берем. И на рейсовых вертолетах. Но это дорого, и там все места почти на год вперед расписаны. Поэтому езжу чаще всего один, и даже иногда встаю перед выбором: или лететь, или место уступить семье кочевников, у которых срочная надобность лететь.

Один!? И как же Вы справляетесь? Как к Вам там относятся?

– Если они сразу принимают тебя, то ты для них друг на всю жизнь. В одно кочевье лет пять не приезжал после первой встречи – всё по другим станам ездил. Вошел в селение, думал, меня никто не знает. А навстречу идет женщина и говорит: «А мы вас ждем». «Как ждете?», – удивился я, что и по имени меня назвала. «Да пять лет ждем. У нас многие креститься хотят, человек 40 собралось». Вот такие они благоговейные.

И Священные нарты видели?

– Да. У каждого стойбища стоят. Но там, правда, все смешано – и иконы, и языческие предметы. Но народ на христианскую проповедь очень отзывчивый. И они гостеприимны. Ягодами угощают. Любят кормить сырой рыбой, мясом. Кровь могут налить. Но я это есть не могу. Однажды был в стане несколько дней, жил в чуме. Первые три-четыре дня терпел, не ел ничего, но потом все-таки не выдержал, и сразу так скрутило, что пришлось вывозить в поселок, где хоть фельдшер есть, вертолет вызывать – дорого очень.

Сибирская язва и вертолет с крестом

Во время вспышки сибирской язвы на Ямале отец Андрей в ходе миссионерской поездки по Надымскому району попросил вертолетчиков сделать круг над каждым поселением и молился с пением тропаря Кресту.

– В ту поездку в поселке Кутопьюган шестнадцать человек приняли Таинство крещения. Это поселение в устье реки Кутопьюган известно с XVIII века как перевалочная база ненцев, там был пункт обмена пушнины и оленьего мяса на соль и хозяйственную утварь. Сейчас это вполне цивилизованное селение, центр муниципального округа, порядка 800 жителей проживают.

Затем на лодке по рекам Обской губы отправился в стойбища Воркута, Танапчи, Неру-Пыя, Ярсанги, встретился с семьями оленеводов, освящал по их просьбе жилища. В стойбищах приняли крещение восемнадцать человек.

Отец Андрей, Вы все время здесь, в этом суровом крае, живете и служите?

– В Надыме я с 2013-го. После окончания Тобольской семинарии в 2004 году в Салехард направили. В 2005 году – настоятелем в Лабытнанги, город за полярным кругом. Сами строили храм. Тяжело было: сами забивали столбы металлические, я там спину сорвал, операции делали, вся теперь в грыжах. Надо бы домой уже – я в Кемеровской области родился, в Горной Шории, Шерегеш – известное место. Да как теперь все это бросить?

Но ведь у Вас трое детей.

– Старший уже в гимназии. Она лучшая в городе.

Я заметила, что здесь интеллектуальные виды спорта развивают – бильярд, шахматы. На стенде в городе плакат: «Шахматная школа Салехарда». Ее воспитанница – чемпионка мира среди юниоров до 20 лет.

Следы первых миссионеров

среди коми-зырян Зауралья

– Была одна поездка с молодежью нашего храма в Надыме на место захоронения священника, одного из первых миссионеров края. Местные жители хранили эту могилу, поставили на ней купол разоренного большевиками храма. Добирались туда из Надыма на водном транспорте, «Ямалспас» предоставил. Трудность заключалась в том, что в том месте почти уже никто не живет, это место называют Старый Нори. Но мы все же нашли, привели в порядок могилу, поставили крест, отслужили панихиду. А жители теперь переселились на двадцать километров дальше, и поселок назвали тоже Нори. Там мы совершили литургию, а затем пятнадцать человек пожелали принять крещение, и мы совершили это Таинство на реке Сеяха.

Как же вы нашли заброшенную могилу в такой глуши?

– Там проживает семья из двух человек. Но еще и в других местах есть несколько жителей, которые помнят, как храм выглядел. Совсем старенькие бабушки, они внукам легенды рассказывали, что вроде как это могила священника, который там служил. И в знак благодарности люди отнесли на эту могилу купол. С церкви, которая была разрушена в советское время, – он сейчас в здешнем музее. Мы нашли фотографию, из которой можно понять, как это храм выглядел. Потом там клуб сделали. И, по рассказам, там была рябина посажена. Мы нашли эту рябину. И увидели две могилы, на одной из которых был купол – он уже проржавел, но форму сохранил.

Есть еще легенда. Мол, священник взял кресты и в озеро сбросил. И озеро после этого стало светлым, там вода чистая, хоть место болотистое.

А семья в Старом Нори, как они с миром сообщаются?

– На лодке. Рыбу наловят, привезут, продадут, дальше живут. Дочка их уехала сюда, а они вдвоем остались, лет под 60 им. Зверушек, свинюшек держат. Природа там завораживает, дикие куропатки бегают прямо под ногами в тундре. Там хорошо отдохнуть, рыбку половить в тишине.

Известно, как храм назывался, от которого купол остался?

– Мы нашли потом документ и узнали, что храм бы посвящен святителю Василию Великому. Проходил, оказывается, маршрут Иркутск – Красноярск по северной ветке через Нори, Хэ. Они шли по воде, а могли посуху на оленях, и доходили до Салехарда, Обнорск он раньше назывался.

В музее Надыма о селении Нори сказано, что впервые оно упоминается в 1879 году исследователем Севера Никанором Капитоновичем Хондажевским. На сегодня оно является самым малочисленным в районе (на 1 января 2015 года – 429 человек). Но было время, когда Нори «процветало как самое крупное, после села Хэ». «По данным переписи СССР 1926 года большую часть населения составляли коми-зыряне (115 человек из 164 жителей), переселившиеся из Архангельской губернии. В числе других – ненцы, ханты и русские. В школе Нори обучались 32 ученика. Православные жители посещали Васильевскую церковь. В 1930 году организован первый в районе колхоз. Кроме оленеводства, жители занимались охотой, рыболовством, животноводством, звероводством и полеводством. На Всесоюзной выставке сельского хозяйства в Москве колхоз-миллионер не раз занимал первые места. В 1961 году колхоз вошел в состав другого хозяйства».

После встречи 95 процентов

выбрали основы Православия

Приезжают ли проповедники других конфессий? Баптисты, например?

– Да. Их немало. Но они более жестко проповедуют, а коренные народы так не любят, поэтому их не очень то привечают. И все же есть селения, которые под их властью.

А на ваши беседы коренные народы реагируют?

– Я уже приноровился с ними разговор вести. Как-то в одном поселке перед началом учебного года встречался с местными жителями. Так после этого 95 процентов попросили для детей модуль «Православие». А до того примерно семнадцать процентов было. Директор школы даже обиделась на меня, учебники-то уже заготовлены были – основы светской этики большинство выбирало.

«А в среднем по Ямалу какой процент школьников изучает «Основы православной культуры»», – спрашиваю священника Александра. Протоиерей Александр Кононко руководит отделом образования и катехизации Салехардской епархии.

– По всему округу – 40 процентов. Все-таки многие предпочитают именно светскую этику.

Елена ДОРОФЕЕВА

Фото Сергея ПЕТРОВА

Публикация подготовлена в рамках проекта, получившего грант Международного конкурса «Православная инициатива 2016-2017»